太陽光 2030年目標には既に事足りている説の勘違い

2017/10/24

③収益構造の変化

コストダウンこそが収益を生み出し、事業継続の元となると考えられてきた。しかし、どこまでコストダウンをすれば、どのような市場が開けて収益に貢献するかという戦略が描けないところに現在の閉塞感がある。

2050年における市場規模は、従来のシステム構成品による金額ベースでは2015年比でダウンすることが予想される。従来ビジネスの延長上では収益を改善し、産業を発展させることは困難である。新しいビジネス、サービスの創造により収益構造自体を変えていかなければならない。

新しいビジネスとしては、アグリゲーションビジネス、保守点検ビジネス、廃棄・リサイクルビジネスなどが考えられる。これらのビジネスに参入するためには、従来のサプライチェーン中心のビジネスからの変革、あるいは異業種プレイヤーとの提携など、新たな試みが必要となる。太陽光発電システムを核としたビジネスは、他の技術と複合した新しい商品開発も含めて、今後ますます拡大することができるのである。

④導入目標

国がまとめるエネルギー需給見通し(ベストミックス)には、国としての意志・意欲が反映される。

来年はその見直しが行われるが、行きつくべき未来からバックキャストした指標になることが期待される。2050年の日本の絵姿を「脱炭素・持続可能社会の実現」と置くならば、ベストミックスはそのメルクマールになり得るかということだけが問われる。その中には当然、日本独自の問題であるエネルギー自給の目標も組み込まれる。確固たる未来の絵姿から、すべての導入目標を決めるべきである。

⑤市場規模

200GWの市場規模をみると、発電量2000億kWhとして、電力販売額は卸ベースで2兆円、小売りベースで3〜4兆円となる。メンテナンスは、3円/kWhとして0.6兆円。フロー関連は、新規販売設置(リプレース含む)が10GWで、@10万円/kWとして1兆円。リプレース6GWの撤去廃棄費用に、@4万円/kWとして0.2兆円を見込むことができる。

以上を合計すると、5〜6兆円の市場規模となる。さらに、ストックもフローも、設置量純増に対応して増え続ける。当然、ビジネス機会も雇用も、それに従って増加する。

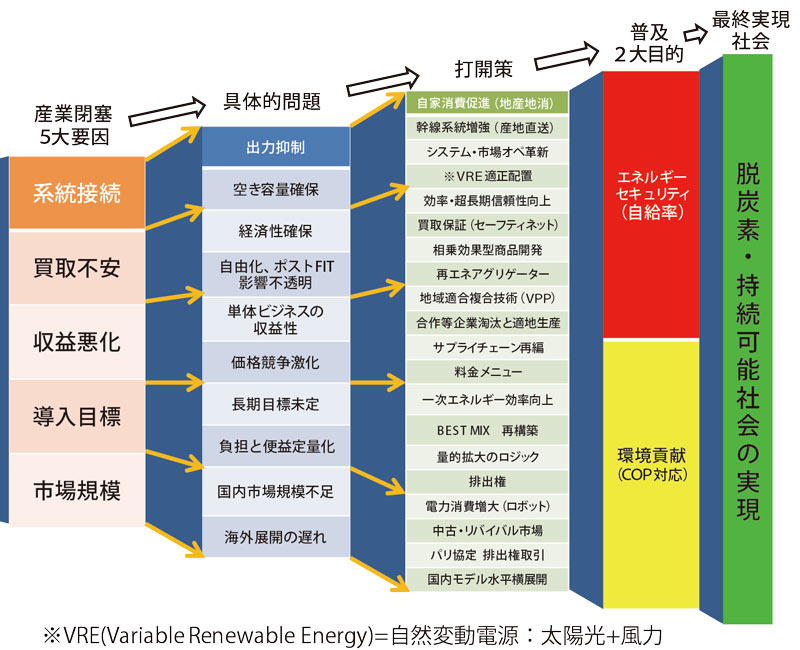

■産業の閉塞状況と解決へのフロー

(出典)太陽光発電協会

取材・文/廣町公則

『SOLAR JOURNAL』vol.22より転載